© diritti riservati.

Le immagini e i testi sono coperti da copyright; ne è vietata la duplicazione anche parziale e l'utilizzo a fini commerciali senza l'espressa autorizzazione dell'autore.

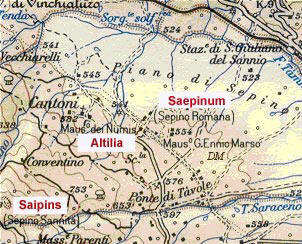

Saepinum fu città della IV Regio Augustea nel territorio dei Sanniti Pentri. In località Altilia, a circa 3 km dalla Sepino moderna, sono i resti della città romana. Saepinum fu preceduta da un abitato sannitico impiantato in località Terravecchia su un antico centro agricolo e commerciale.

Nucleo centrale dell’insediamento della stirpe sannitica ), Saipins (oggi Terravecchia) dopo le guerre puniche, con la sconfitta definitiva dei Sanniti, viene abbandonata e sull’impianto originario del “castrum” romano, in località Altilia sorge il nuovo insediamento Saepinum, che sotto Tiberio, sita a cavallo dell’importantissima arteria del tratturo Roma-Bari, assurgerà a rango di municipium, per la sua importanza commerciale e di transito. Con la decadenza dell’Impero, segue la medesima sorte delle ex province romane abbandonate all’invasione ed al saccheggio delle orde barbariche, soprattutto Longobardi, che avevano il loro caposaldo a Benevento. In epoca medioevale la piana di Altilia viene definitivamente abbandonato nella ricerca di arroccamenti in siti più sicuri e difendibili, verso monte, nella località ove sorge l’odierna Sepino.

Visitando l’area archeologica di Saepinum si può ammirare la cerchia di mura quadrilatera, intervallata da quattro porte. L’area interna alle mura, divisa in quattro settori dall’intersezione del cardo e del decumanus, contiene il foro, la basilica, aule di carattere pubblico, un tempio, un edificio con ingresso monumentale, il macellum, un’aula cultuale ed edifici privati e termali. Molto ben conservato è il teatro sulla cui cavea, nel secolo XVIII, sono state edificate abitazioni .

"Saepinum

sorge a ridosso di un incrocio formato da un percorso proveniente dal fiume

Tammaro in direzione delle alture del Matese, su un importante tratturo. Il nome

latino Saepinum deriva probabilmente da saepio, recinto, cioè luogo di

scambio di mercanzie ed animali. L'intera area era sotto il controllo di un

centro fortificato posto sulle alture che in epoca post romana, prese il nome di

Terravecchia (Saipins)

"Saepinum

sorge a ridosso di un incrocio formato da un percorso proveniente dal fiume

Tammaro in direzione delle alture del Matese, su un importante tratturo. Il nome

latino Saepinum deriva probabilmente da saepio, recinto, cioè luogo di

scambio di mercanzie ed animali. L'intera area era sotto il controllo di un

centro fortificato posto sulle alture che in epoca post romana, prese il nome di

Terravecchia (Saipins)

La costruzione e la collocazione nel territorio di questa antica fortezza da parte dei Sanniti doveva soddisfare precise esigenze strategiche di controllo dell'area alle falde del Matese. Fu edificata a 950 mt. di altitudine su di un'altura compresa tra i valloni dei torrenti Magnaluno a nord e del Saraceno a sud, ambedue affluenti del Tammaro. L'antica struttura costituiva una efficace posi zione di controllo dei traffici e dei passaggi tra l'Apulia e la Campania ed il Sannio pentro. Il sito controlla anche l'unica via d'accesso che dalla pianura sale verso i pascoli del Matese.

L'insediamento dei Sanniti è ancora riconoscibile nella sua struttura difensiva. Una cerchia di mura megalitiche, con pianta trapezoidale con la base maggiore rivolta verso nord-est a ridosso della scarpata che guarda il terrapieno naturale di Castelvecchio, racchiudeva l'abitato. Le mura, costruite saldamente senza dislivelli ed ancora in buono stato di conservazione, hanno una lunghezza di 1500 metri. Sono costituite da una doppia cortina in terrapieno in opera poligonale e quella superiore è arretrata di 3 metri rispetto a quella inferiore. Tre sono al momento le porte di accesso alla fortezza identificate dagli archeologi. La prima sul lato sud-ovest chiamata la "Postierla del Matese" che dava il percorso alla montagna, la seconda a nord-ovest chiamata "dell'Acropoli" ed era sul percorso che conduceva verso Civitella di Campochiaro e Bovianum Undecumanorum, e la terza e forse la più importante ad est delle mura e denominata "del Tratturo" che permetteva il passaggio verso la pianura. Infatti questo tragitto, nel suo tratto finale, viene ad identificarsi con cardo maximus della futura Saepinum romana."

(Per gentile concessione dell' Arch. Davide Monaco, © diritti riservati, www.sanniti.info)

"La felice situazione morfologica vuole che già alla fine del IV secolo a.C. l'incrocio,tra questa direttrice proveniente da Terravecchia ed il tratturo, divenga centro di scambi, controllato dalla fortificazione posta sulle alture del Matese, in una posizione geografica che permetteva la difesa delle genti distribuite in tutto il suo territorio. Sul finire del II secolo a.C., ai limiti dell'incrocio compare già un sistema composto anche da costruzioni private."

"Quando, dopo gli anni della guerra sociale che imperversarono nell'area del centro-sud Italia per tutto il primo secolo a.C., lo stato romano decide di organizzare ed amministrare questa parte del Sannio, Sepino in effetti già costituisce un punto di riferimento insediativo con una urbanizzazione in atto. Il sito dovette tuttavia raggiungere vera e propria dignità urbana solamente in epoca augustea, quando fu cinto di mura e munito di torri e porte."

"Tra il 2 a.C. e il 4 d.C. si effettua la fortificazione della città con l'innalzamento delle mura che da allora delimitarono l'antico recinto sannitico. La cinta muraria è definita in opera cementizia rivestita da opera reticolata. Le mura erano intervallate da un sistema di torri elevate a cadenza regolare. Le quattro porte sono ancora ben identificabili. Restaurate, prendono rispettivamente nome dai luoghi di provenienza dei percorsi, pertanto troviamo sul tratturo (il decumano) le porte di Boiano e Benevento e sul percorso montagna-fiume (il cardo) la porta Tammaro e la porta Terravecchia."

Note sull'impianto urbanistico e monumentale della città.

![]() "Le porte seguono attraverso una precisa

iconografia la doppia funzione di proteggere gli abitanti della città e

permettere lo svolgimento delle attività daziarie. Per tali ragioni oltre a

simboliche immagini di schiavi incatenati e di divinità poste a monito dei

malintenzionati e a scongiurare la malasorte, esse presentano delle iscrizioni

recanti disposizioni amministrative e un apparato atto al supporto

(abbeveratoio) e al censimento dei traffici. Tra tutte le porte, la meglio

conservata è porta Boiano. E' ancora impostata tra due robuste torri e presenta

molti dei particolari originari tra cui le figure scolpite di due barbari,

un'iscrizione imperiale dell'epoca di Marco Aurelio che sanciva precise

disposizioni sulla tutela delle pecore. Sulla chiave di volta del portale

un'immagine scultorea della testa di Ercole. Al lato sinistro della porta Boiano

è ubicato un sistema termale. La posizione e l'esistenza di un altro complesso

nei pressi del foro, ha portato a ipotizzare che la struttura fosse

specificamente destinata ai viaggiatori e, più propriamente, ai pastori."

"Le porte seguono attraverso una precisa

iconografia la doppia funzione di proteggere gli abitanti della città e

permettere lo svolgimento delle attività daziarie. Per tali ragioni oltre a

simboliche immagini di schiavi incatenati e di divinità poste a monito dei

malintenzionati e a scongiurare la malasorte, esse presentano delle iscrizioni

recanti disposizioni amministrative e un apparato atto al supporto

(abbeveratoio) e al censimento dei traffici. Tra tutte le porte, la meglio

conservata è porta Boiano. E' ancora impostata tra due robuste torri e presenta

molti dei particolari originari tra cui le figure scolpite di due barbari,

un'iscrizione imperiale dell'epoca di Marco Aurelio che sanciva precise

disposizioni sulla tutela delle pecore. Sulla chiave di volta del portale

un'immagine scultorea della testa di Ercole. Al lato sinistro della porta Boiano

è ubicato un sistema termale. La posizione e l'esistenza di un altro complesso

nei pressi del foro, ha portato a ipotizzare che la struttura fosse

specificamente destinata ai viaggiatori e, più propriamente, ai pastori."

![]() "All'interno dell'insediamento urbano si riconosce

ancora il tessuto viario, con il cardo ed il decumano ancora pavimentati con gli

antichi basolari. Andando da porta Boiano al foro, su ambedue i lati sono

identificabili dei resti di case parzialmente riportate alla luce dagli

archeologi; questo tratto del decumano contiene anche i segni di un porticato.

Sul lato destro si trovano in sequenza, un edificio preceduto da un pronao con

pilastrini in laterizio probabilmente destinato al culto; un "macellum" dalla

particolare planimetria esagonale al centro della quale una vasca, definita con

i resti di una macina di frantoio; l'impianto binato costituito dalla basilica e

dal tribunale. Sul lato della basilica è collocato un lungo abbeveratoio; sul

versante del foro opposto alla basilica i resti di una fontana coperta."

"All'interno dell'insediamento urbano si riconosce

ancora il tessuto viario, con il cardo ed il decumano ancora pavimentati con gli

antichi basolari. Andando da porta Boiano al foro, su ambedue i lati sono

identificabili dei resti di case parzialmente riportate alla luce dagli

archeologi; questo tratto del decumano contiene anche i segni di un porticato.

Sul lato destro si trovano in sequenza, un edificio preceduto da un pronao con

pilastrini in laterizio probabilmente destinato al culto; un "macellum" dalla

particolare planimetria esagonale al centro della quale una vasca, definita con

i resti di una macina di frantoio; l'impianto binato costituito dalla basilica e

dal tribunale. Sul lato della basilica è collocato un lungo abbeveratoio; sul

versante del foro opposto alla basilica i resti di una fontana coperta."

![]() "Proseguendo verso porta Benevento, sul lato

sinistro del foro, sono individuate delle costruzioni a destinazione pubblica.

Sono in sequenza, un "comitium" (sala destinata alle assemblee popolari durante

i periodi di elezione dei funzionari pubblici); la "curia" (struttura delegata

alle riunioni del corpo dei decurioni tra cui venivano eletti i magistrati);

un'aula per il culto imperiale; un tempio; le terme del foro; la casa

dell'impluvio sannitico; la casa con mulino ad acqua; un'ulteriore casa con

taberna e un'area interna con delle "vasche" aperte; quasi frontalmente alla

casa dell'impluvio sannitico la Fontana del Grifo. In fondo al percorso del

decumano, la porta Benevento. Questa porta è definita tra due torri, come porta

Bovianum, con la chiave d'arco che presenta però un'immagine scultorea con elmo

dedicata a Marte."

"Proseguendo verso porta Benevento, sul lato

sinistro del foro, sono individuate delle costruzioni a destinazione pubblica.

Sono in sequenza, un "comitium" (sala destinata alle assemblee popolari durante

i periodi di elezione dei funzionari pubblici); la "curia" (struttura delegata

alle riunioni del corpo dei decurioni tra cui venivano eletti i magistrati);

un'aula per il culto imperiale; un tempio; le terme del foro; la casa

dell'impluvio sannitico; la casa con mulino ad acqua; un'ulteriore casa con

taberna e un'area interna con delle "vasche" aperte; quasi frontalmente alla

casa dell'impluvio sannitico la Fontana del Grifo. In fondo al percorso del

decumano, la porta Benevento. Questa porta è definita tra due torri, come porta

Bovianum, con la chiave d'arco che presenta però un'immagine scultorea con elmo

dedicata a Marte."

"

"![]() Sul versante esterno delle mura ed in prossimità

delle porte descritte, sono individuati due monumenti funerari. Presso porta

Boiano sorge il mausoleo di P. Numisio Ligure, composto da una sala sopraelevata

destinata a contenete anche le spoglie del figlio e della moglie del magistrato;

vicino porta Benevento il mausoleo di Caio Ennio Marso. Nell'insula determinata

tra le porte di Boiano e Tammaro i resti del teatro a ridosso della cinta

muraria e provvisto di un'apertura collegante direttamente con l'esterno

(postierla) destinata a dare accesso alla struttura dalla campagna; del

complesso restano l'ima e la media cavea, tutta l'orchestra, il blocco frontale

del proscenio e la pianta della scena. Dell'impianto si sono conservati anche i

due tetrapili, ingressi monumentali a quattro "porte", due rivolte verso

l'esterno della struttura, due a servizio delle funzioni interne (orchestra e

ambulacro posteriore coperto e uscita esterna). Sulla summa cavea sono sorti dei

casali rustici che, a emiciclo e nei volumi emergenti, rinnovano all'esterno le

forme della struttura romana e delle sue funzioni."

Sul versante esterno delle mura ed in prossimità

delle porte descritte, sono individuati due monumenti funerari. Presso porta

Boiano sorge il mausoleo di P. Numisio Ligure, composto da una sala sopraelevata

destinata a contenete anche le spoglie del figlio e della moglie del magistrato;

vicino porta Benevento il mausoleo di Caio Ennio Marso. Nell'insula determinata

tra le porte di Boiano e Tammaro i resti del teatro a ridosso della cinta

muraria e provvisto di un'apertura collegante direttamente con l'esterno

(postierla) destinata a dare accesso alla struttura dalla campagna; del

complesso restano l'ima e la media cavea, tutta l'orchestra, il blocco frontale

del proscenio e la pianta della scena. Dell'impianto si sono conservati anche i

due tetrapili, ingressi monumentali a quattro "porte", due rivolte verso

l'esterno della struttura, due a servizio delle funzioni interne (orchestra e

ambulacro posteriore coperto e uscita esterna). Sulla summa cavea sono sorti dei

casali rustici che, a emiciclo e nei volumi emergenti, rinnovano all'esterno le

forme della struttura romana e delle sue funzioni."

![]() "Con l'avvio della messa a coltura di vasti

territori e la decadenza della pastorizia e dei traffici in età tardo

imperiale, la città inizia ad essere in parte abbandonata con il conseguente

ridimensionamento del nucleo abitato. Nel 667 d.C. Saepinum (i documenti in cui

è denominata Altilia partono dagli albori del XII secolo a proposito del

monastero di Santa Maria dell'Altilia, anni 1102-1118) rientra tra i territori

ceduti ai Bulgari di Alzecone, dal duca di Benevento il longobardo Romualdo.

Intorno al IX secolo il centro viene definitivamente abbandonato a causa di un

saccheggio saraceno. Sempre ai Saraceni sembra ancora essere legata la città

morta, oramai denominata Altilia, menzionata in una storia leggendaria di

Carlomagno che viene in Italia per respingere un'invasione saracena. Infatti

secondo La Regina nell'Otinel (racconto scritto prima della III crociata del

1191, appartenente al ciclo francese di Carlomagno in Italia dove ricorrono i

personaggi della Chanson de Roland), la campagna contro i Mori ha per centro una

"località della "longobardia", ossia dell'Italia longobarda, indicata con il

nome di "Atilie" o "Hatelie", o con forme simili. Il ciclo delle Chanson de

Geste, che ha chiari riferimenti nella cultura medievale molisana, viene

probabilmente diffuso e ispirato nel meridione proprio dalla corte normanna

tramite gli echi della celebrazione delle lotte con cui avevano sottratto la

Sicilia agli Arabi."

"Con l'avvio della messa a coltura di vasti

territori e la decadenza della pastorizia e dei traffici in età tardo

imperiale, la città inizia ad essere in parte abbandonata con il conseguente

ridimensionamento del nucleo abitato. Nel 667 d.C. Saepinum (i documenti in cui

è denominata Altilia partono dagli albori del XII secolo a proposito del

monastero di Santa Maria dell'Altilia, anni 1102-1118) rientra tra i territori

ceduti ai Bulgari di Alzecone, dal duca di Benevento il longobardo Romualdo.

Intorno al IX secolo il centro viene definitivamente abbandonato a causa di un

saccheggio saraceno. Sempre ai Saraceni sembra ancora essere legata la città

morta, oramai denominata Altilia, menzionata in una storia leggendaria di

Carlomagno che viene in Italia per respingere un'invasione saracena. Infatti

secondo La Regina nell'Otinel (racconto scritto prima della III crociata del

1191, appartenente al ciclo francese di Carlomagno in Italia dove ricorrono i

personaggi della Chanson de Roland), la campagna contro i Mori ha per centro una

"località della "longobardia", ossia dell'Italia longobarda, indicata con il

nome di "Atilie" o "Hatelie", o con forme simili. Il ciclo delle Chanson de

Geste, che ha chiari riferimenti nella cultura medievale molisana, viene

probabilmente diffuso e ispirato nel meridione proprio dalla corte normanna

tramite gli echi della celebrazione delle lotte con cui avevano sottratto la

Sicilia agli Arabi."

(Per gentile concessione dell' Arch. Davide Monaco, © diritti riservati, www.sanniti.info)

Galleria Fotografica

click to open